コンシューマー向け

ヤマハ製品の歩み

HISTORY OF YAMAHA CONSUMER PRODUCTS

「コンシューマー向けヤマハ製品」とは

当社で企画・開発~生産準備まで一貫して対応した、ヤマハ発動機製品の開発業務です。

1991 - 2000

初めての量産MC一括受託。

自己完結型の開発体制を確立

1991

生産技術部門のホームベースとして

「テクニカルラボ」が完成

1991年6月、磐田市天龍に初の自社屋「テクニカルラボ」が完成。生産技術部門の砦となり、自動組立・搬送システムの設計開発と製作が行われた。

企業理念「技術を通じて社会へ貢献し、

自らの人生を有意義たらしめる」を策定

1994

1996

1999

技術センター磐田開所

1999年1月、「技術センター磐田(現・本社)」完成。鉄骨5階建ての技術棟と同2階建ての整備棟を有するこの施設は、これまで積み上げてきた技術と業績を集約し、さらにステップアップしていくための高度なセンターとして機能させようというものであった。高速LANを張り巡らし、当時の浜松本社やヤマハ発動機と専用回線で結ぶなど、情報化時代に相応しい設備を整えた施設となっていた。

2001 - 2010

国内外の人気モデルを手掛け、

ヒットメーカーとしての存在感を発揮

環境マネジメントシステムISO14001認証取得

2001

本社を磐田市に移転・YEC Europe S.r.l設立

2002

MBK向けモペット開発

(2サイクル排ガス規制対応)

低価格商品である2サイクルモペットを、世界で初めて排ガスReg.に適合。台湾での触媒開発やトルコメーカーでの生産能力に合わせた商品開発を一括受託し、欧州での販売を実現した。

品質マネジメントシステムISO9001認証取得

2004

2005

2006

ヤマハモーターエンジニアリング株式会社に社名変更

2007

2009

VISION2020策定

VISION2020「卓越したエンジニアリングとあくなきチャレンジシップで夢をカタチにする集団」を策定。

2021-

新たなビジョンの下で、

世界中に笑顔を届ける

2021

新VISION策定

新VISION「Engineering Smiles 技術で人を笑顔に。」を策定。

2022

1996

コンシューマー向けモデル開発受託開始(RZ50)

設計受託機能の連携と実験評価機能の立上げによる「自己完結型開発の確立」を目標に、13名体制でスタートしたRZ50。高い達成意欲をもって開発に臨んだモデルだった。構想と企画はDT50(オフロード)のフレームとリヤアームに最新のTZR50のエンジンを載せ、ロングフューエルタンクにシングルシート、マフラーを新作。Fフォークやホイール、ブレーキ、ヘッドライトなどの機能部品はとことん既存品を活用して、価格と機能の高いバランスを目指すというもの。新たなスポーツカテゴリーとして、レトロレーサー風で若者のファッションに合う、“本物だけど気楽に乗れる”がコンセプトだった。

デザインと性能にこだわりながらも低コストを達成するため、設計のみならず開発、実験一体となって達成手段を模索したが、その苦労は、プレス発表会での高評価、そしてバイクオブザイヤー受賞と大いに報われることとなった。

2000

YB-1Four開発

レトロブームに応えて、ビジネスバイクをベースに商品化されたYB-1。その後継となるYB-1 Fourは、排ガス規制に対応するために4サイクルエンジンを搭載し、“奇麗でお洒落なスポーツ”をコンセプトに開発が始まったモデルだ。当社では「自己完結型開発」を確立したRZ50に続いて、設計から実験、生産への移行まで一連で担当。責任を持って業務に当たった。YB-1 Fourの開発では、郵便配達車両に搭載されるエンジンをベースに、4速ハンドクラッチ仕様に設計変更、既存フレームのレイアウトに合わせて吸排気系も刷新した。特にエアクリーナーはコンセプトを象徴するデザインの要であり、機能とデザインの要求と製造方案の制約の双方に対応する必要があった。難度は高かったが、大きな課題を達成した逸品となり、デザイン上のシンボルとなった。また実験では、小排気量ながら適度な鼓動と粘り強さを持たせるなど、味付けにも気を遣った。

完成したYB-1 Fourは、初心者向けに扱いやすさを意識した操作性の良さを達成し、“奇麗でお洒落なスポーツ”のコンセプトを市場に届けると同時に、当社の小型モーターサイクルの開発力をさらに周知させるモデルとなった。

2001

マジェスティ250開発

マジェスティ250では、水温計・タコメーター・スピードメーター・マルチインフォメーションウィンドウ・燃料計をレイアウトした5連メーター、アンサーバック機能付リモコンシャッターを装備したメインスイッチ、シルバー塗装のヘッドライトエクステンション、フラッシャーにもレッドレンズを採用したリヤコンビネーションライトなど、幅広い開発を行った。また、ショートスクリーンやクロムメッキバックミラー、5連ホワイトメーターパネルやメッキハンドルポストカバー付パイプハンドルを装備したマジェスティC、ABSを搭載したバリエーションモデルも同時開発し、軽二輪スクーターの定番として根強い人気を持つマジェスティ250のユーザー層の拡大に貢献した。

2002

TTRシリーズ開発開始(TT-R90/125)

レジャーバイク(TT-Rシリーズ)を得意カテゴリーとして開発継続、拡大し、ノウハウの蓄積と商品拡充を進めた。メイン市場であるアメリカでのマーケティング連携をベースに企画から参画。国内外の製造拠点との連携による製造課題のインプット、生産準備サポートなど、開発プロジェクトマネジメントによる商品開発を達成した。小型モデルのTT-R90、125から開発に着手し、商品カテゴリーが要求する評価技術の獲得など、開発力を向上させた。

そのノウハウは後のNEWモデル開発でも成果を発揮し、ラインアップ拡充に貢献した。

2002

パキスタン向け4サイクルYD100の開発

当社は以前よりパキスタン市場に対して既存の2サイクルYB100の開発を支援してきた。そうした現地の市場対応や生産準備フォローの実績から、当社初となる海外市場向け・現地生産モデルとして、YB100をベースに4サイクルエンジンを搭載したYD100を開発した。ガソリン価格の高騰による低燃費志向や排ガス規制の流れに備えるとともに、市場を席捲していた他社モデルを性能で凌駕すべく、品質、性能、燃費、信頼性といった顧客の要求を高いバランスで達成した(1999~2002年)。さらには、市場に溢れる古いデザインのライバル車に対して、洗練された外観デザインのYD100-Junoonを開発。これらの実績によりパキスタン市場=ヤマハモーターエンジニアリングという認知が確立され、その後の125ccシリーズ展開へと続いていった。

2004

カートエンジンKT100SEC開発

本来は押しがけ専用であるKT100。ボタンひとつでエンジン始動/停止を可能にするセルフスタータ付きエンジンKT100SECのシステム開発、生産を通じて、レーシングカートを誰でも手軽に楽しめる存在に近づけた。2005

NewモデルTT-R50開発/TT-R50キット開発販売

ヤマハカスタマーの導入モデルという重要なポジションを担う、キッズ用バイクTT-R50。子どもが安全に楽しくバイク操作を学べるように、フットブレーキ、セミオートマチック3速ギヤを装備し、スキルの高いキッズにも満足してもらえるよう新型モデルを開発した。実験と設計の一括請負開発体制により、子どもの体格や体力に適切な軽いシフト荷重の作りこみや取り回ししやすい車重と重心位置などの商品仕様を達成。キッズ用バイクは親から子どもへのプレゼントでもあるため、買い求めやすい価格を実現できるように海外製造とした。生産準備では製造、調達以外に開発部門も加わった体制を組み、コストダウンと品質作り込み活動を行った。TT-R50は20年近くにおよぶ息の長い商品となって全世界で販売され、将来のヤマハカスタマー育成に貢献している。

2005

中国製造モデルYBR125シリーズの開発

ブラジル市場向けに開発・販売していたYBR125の開発を進め、中国での自製化を実現。それをベースとして中南米やヨーロッパ、アフリカなど世界各国に向けた仕様開発を行った。またバリエーションモデルとしてビジネスモデル、クルーザータイプ、オフライク、カーゴ仕様などを開発した。さらに、これらに続いてYBR250の中国自製化と世界各国展開の開発を行い、後継機種となるYS250まで含めて、YBRファミリーを世界の隅々まで展開することに貢献。小型~中型のスポーツ・ビジネスカテゴリは当社の得意領域であると印象付けた。

YBRファミリーについては2017年まで継続して開発を担った。

2007

NewモデルTT-R110開発

既存モデルTT-R90をベースに、外装デザイン変更とエンジンの排気量UPにより商品性を向上。開発課題は商品性、品質と価格の達成で、その対策の一つとして車体製造組立は国内とし、一部オンオフモデル用にリファインしたアセアンモペットの110ccエンジンASSYを輸入して搭載した。

また、純正アクセサリー(ハンドクラッチキット、アンダーガード等)を同時並行開発し、車両本体と同時リリースすることで、爆発的ミニモトブームに沸いていた当時のUS市場の要望に応えた。

2010

小型~大型船外機開発

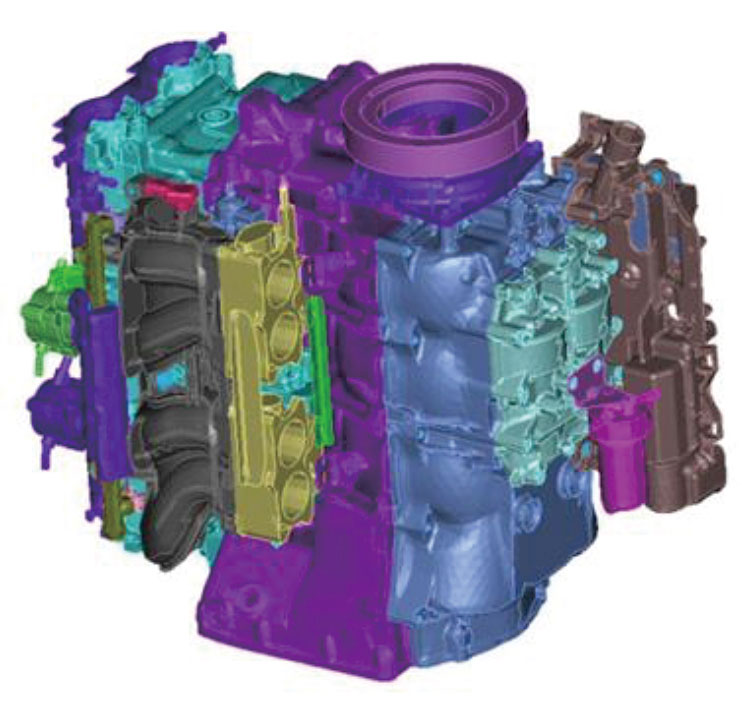

(EG設計/実験/電装設計/制御/CAEサテライト設置)

まずF2.5B・F25Gおよび先行開発プロジェクトを通じて着実に開発実績を積み重ね、技術ノウハウを蓄積。同時にモーターサイクル開発経験の知見を生かした技術提案や開発プロセス改善提案を実践しながら、量産開発の実績につなげていった。

また、併せて大型馬力帯の開発領域の拡大も進め、F425A・F450Aや先行開発PJを担当。原動機設計・外装設計、電装設計・制御開発、機能評価のコア領域・航走評価において、新規構造の具現化・価値検証や開発スピード面で、存在感を発揮し続けている。

CAE領域においては、大型開発で必要となる解析項目に対し幅広く対応。難易度の高い領域に対しても貢献している。

これらの実績により、当社の機能は船外機開発においてなくてはならない存在となっていった。

2013

中国製造XTZ125E開発

ブラジル市場に向けたXTZ125Eシリーズの開発経験を生かし、中国での製造と輸出を前提とした新モデルXTZ125Eを開発。アフリカ、中南米、コロンビア、フィリピン、などの各国レギュレーション対応、ガスショック式リヤサスペンション、高張力材料を多用した骨格系部品(フレームなど)、工場および現地サプライヤーとの品質作り込みを実施した。特に品質目標を達成する上で高いハードルとなったのが原材料の調達だ。そこで、材料の物性・強度・熱影響の見極め、調達ルートの新規開拓、管理自給方式の採用などを進めることで解決。この開発実績は、その後の中国モデル開発に際して高張力材料の選択肢を広げる礎となった。

また車両製造コストの低減を図ったことは輸出需要を拡大しただけでなく、オフロードが多いアフリカ諸国での国連/NGOの公用車として採用されるなど幅広い社会貢献へとつながっていった。

2014

ブラジルYBR125/XTZ150SED開発

ブラジル市場での商品力強化を目指し、当社の注力領域として各モデルの開発を行った。YBR125:

ブラジルで最も販売台数を多いYBR125のリニューアルとして、現地での市場調査結果に基づき、デザインを含めた顧客ニーズに応えるべく開発。廉価仕様では、商品性を損なわない範囲で徹底的なコストダウンを行い、上位仕様では価格以上の所有感を感じられるモデルに仕上げた。

XTZ150:

市場で高まりを見せるカテゴリーに投入する、新モデルとして開発。先行する競合他社に勝負を挑むべく、顧客ニーズと使用環境調査への同行から生産開始まで、開発関係者一丸となってさまざまな制約や時間と戦いながらの開発となった。その後のリニューアルや機能追加開発も継続して行い、製品の魅力向上を目指している。

2022

バッテリー着脱式電動スクーターNEO'S(ネオス)の開発

世界的な環境規制への高まりに応える都市部の最適な移動手段として、小型EVスクーターの新型モデルを開発した。このカテゴリーは日常の「足」として使われるため価格がより重視される一方で、EVとしての高い商品性も求められる。そこで、魅力ある価格を実現するために車体の海外製造や主要部品の海外調達化を進めると同時に、開発が主体となって調達・製造部門が加わった体制を組み、コストダウン活動を実施。高い商品性においては開発が企画から入り込んで顧客ニーズや競合他社モデルを把握し、さらにシェアリング用などバリエーションモデルも見据えた機能開発を実施した。NEO'Sは当社の掲げていた先行~量産までの一気通貫開発を体現したモデルであるとともに、「ヤマハ発動機グループ環境計画2050」におけるCO2排出量削減目標の達成に向けて市場投入を目指した、電動製品戦略車の開発を実現したモデルであった。

2023

WR450F/YZ450FX開発

当社のオフロードモデル開発は、1990年代にYZ85の開発に参画したことが起源となる。以降、エントリーモデルのPW50からトップモデルのYZ450Fまで、ヤマハオフロードのさまざまなモデルの開発に参画。開発スキルやノウハウの蓄積を進め、得意領域として確立してきた。

WR450F/YZ450FXは、モトクロッサーYZ450Fをベースとした、エンデューロ・クロスカントリーモデルである。その3年ぶりのモデルチェンジとなる2024年モデルは、当社が開発を担当。トラクションコントロールなどの新しいフィーチャーを織り込み、さまざまな路面状況、速度領域での力強さ・扱いやすさを進化させた。

以降、WR-F/YZ-FXシリーズは250ccを含めて当社が開発を担当し、ヤマハ オフロードモデルのラインナップ維持と戦闘力向上に貢献している。

2006

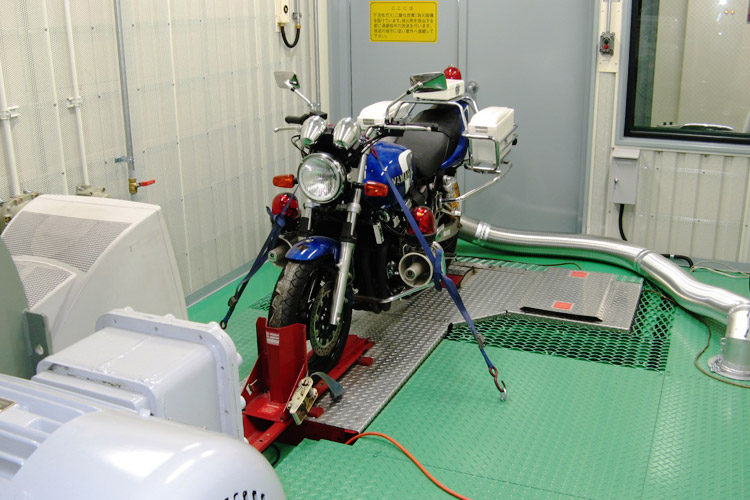

実験設備導入

当社の注力領域である小型エンジンの開発力向上を果たすため、自社として初めてとなる実験設備を導入した。目指したのは、先行/先導開発など受託領域拡大につながる活動の推進である。実験設備を導入したことによる開発力の向上が、後のTT-Rシリーズの受託開発と並行した純正パフォーマンスキットの開発や、小型船外機開発に対する台上評価技術へのトライなど、開発受託領域の拡大に大きく貢献した。

また、シャーシ実験室では、特装車両の艤装機能評価や、開発車両の問題対策手法の探索と検証などの成果も上げている。

先頭へ